随着电动汽车和便携式电子产品的普及,高能量密度和长寿命锂离子电池的需求增多。作为锂离子电池的关键组成部分,正极材料已经得到了大量研究,具有广阔的发展前景。层状富锂氧化物(LLRO)由于结合了氧的氧化还原化学和阳离子氧化还原反应因而作为下一代锂离子电池的候选正极材料脱颖而出。

近日,南京大学深圳研究院郭少华研究员团队开发出一种新的层状C2/m氧化物Li2Ni0.2Mn0.4Ru0.4O3 (LNMR) 作为锂离子电池的正极,在2.0–4.6V的电压窗口中具有 1.5% 的低体积变化,显示出优异的容量、更稳定的容量保持率、更高的能量密度和平均放电电压。

该工作提出了一种在过渡金属层中原子混合的方法,制造出一种新型材料LNMR。Ru5+和Ni2+被引入结构中以部分取代过渡金属层中的Mn4+和Li+。由于Ru和O之间的共价键具有很大的灵活性,因此引入了Ru,这可能为整体结构提供很大的可逆性。此外,Ru的引入增强了正极材料的导电性,解决了整个电化学过程中电化学活性低的不足。本研究表明,引入合理的元素会产生出色的性能,这将有利于LLRO未来的设计策略。

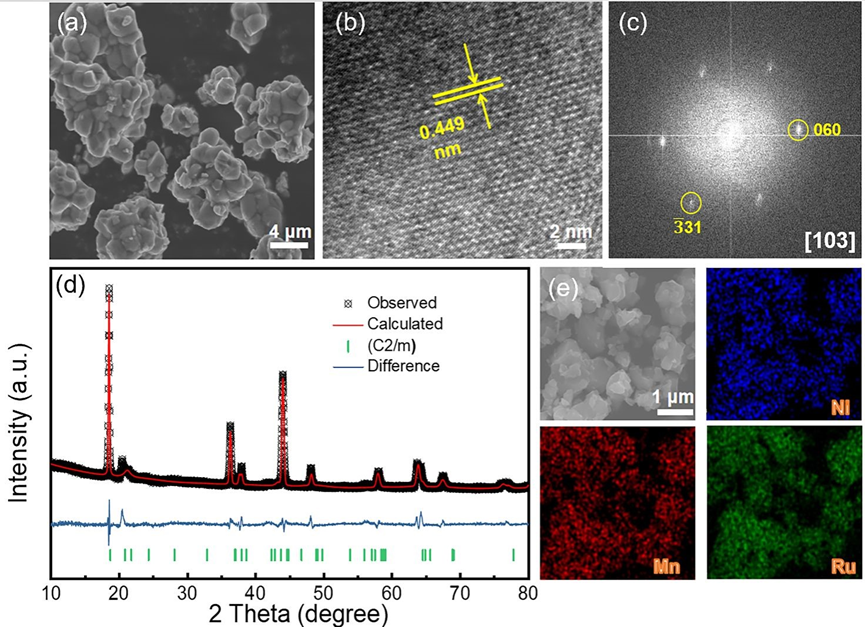

图1 LNMR的(a)SEM,(b)HRTEM和(c)SAED图; (d)LNMR的粉末XRD精修图; (e)EDS结果显示,在LNMR中,镍、锰和钌分布均匀

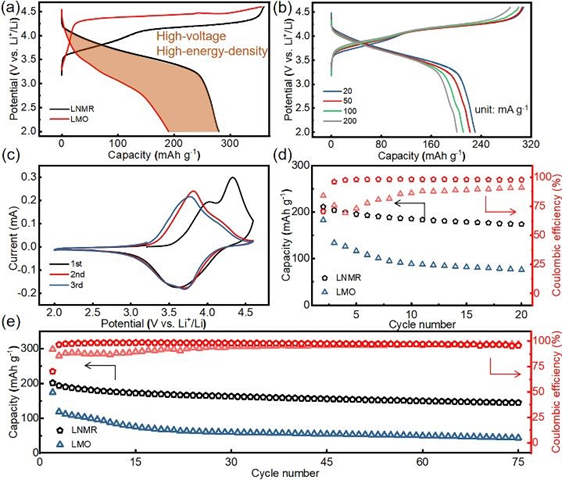

图2 (a) 10 mA g-1下LNMR材料和LMO对比样电极的典型充放电曲线对比; (b)LNMR在20、50、100和200 mA g-1下的充放电曲线; (c)扫描速率为0.1 mV/s在2.0-4.6 V的LNMR循环伏安图; (d) LNMR和LMO电极在100 mA g-1和(e) 200 mA g-1下的循环性能

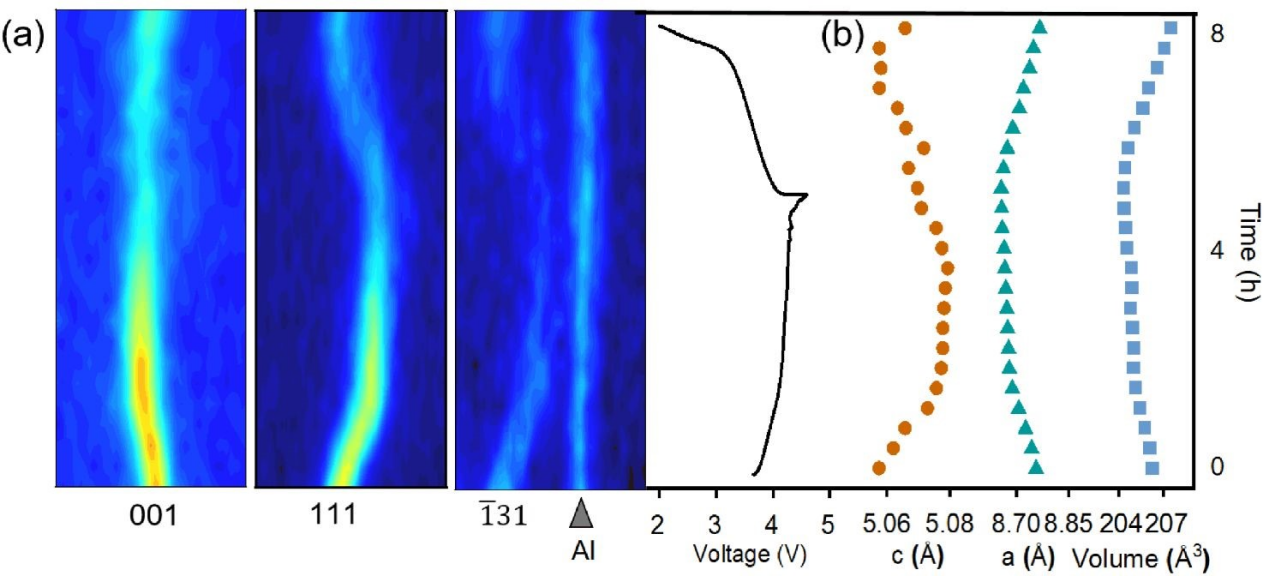

为了深入了解电化学反应过程中锂的脱嵌和插层过程中微观的结构演变机制,在50 mA/g的恒电流下介于 2.0–4.6 V之间进行了原位XRD表征。图3a显示了LNMR在第一个循环中相应的连续变化的XRD图样。变化的峰在整个过程中连续移动,未产生新的峰,表明LNMR结构具有较高的可逆性。(001)峰在接近18°时发生了细微的变化,在整个充电/放电过程中,该峰几乎保持在原始正极的位置。随着锂离子的提取,C2/m空间群(111)的峰略高于36°,向更高的角度偏移。当Li入材料中时,(111)的衍射峰返回到其原始位置,LNMR正极表现出优异的可逆性。图3b通过提炼整个过程中晶格参数演变的原位XRD模式来描绘晶格参数c的变化,从而显示了这些变化。图3b还以相同的方式揭示了晶格常数a和体积的演变。在整个充放电过程中,晶格体积变化低至1.5%,保证了反复充放电过程中晶体结构的稳定。所有结果表明,这种材料表现稳定,并表现出单相固溶体行为,而不会出现新的结构。

图3 (a) LNMR电极第一次充放电时的原位XRD图谱; (b)根据原位XRD结果得到的LNMR正极c, a和体积的变化

该研究成果以“A new Li-rich layered cathode with low lattice strain for lithium-ion batteries”为题发表于国际知名学术期刊Chemical Communications。团队成员柯冰钰为该论文的第一作者,郭少华研究员为通讯作者。本工作得到了深圳市科技研发资金、国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目资助。

地址:深圳市南山区科技园南区粤兴三道6号南大产学研大厦

电话:0755-61865676

传真:0755-61865696 邮箱:oa@njusz.org.cn